Vor zwei Wochen habe ich ja angekündigt, ich würde mich der Wissenschaft auf die Spur machen und von meinen Eindrücken berichten.

Erste Station meiner Reise war „Wissenschaftstheorie und Wissenschaftliches Arbeiten“ von Martin Kornmeier, eine Einführung speziell für Wirtschaftswissenschaftler. Damit wollte ich mir erst einmal einen groben Überblick verschaffen. Den Inhalt des Buches werde ich hier nicht komplett wiedergeben, aber wer Details haben möchte, kann sich meine Notizen in der Wikiversity ansehen.

Nach Kornmeier liegt der zentrale Unterschied zwischen Wissenschaft und Intuition oder Glaube darin, dass Meinungen, Positionen und Aussagen beschrieben und begründet werden müssen, was letztlich zu einem systematisch geordneten Gefüge von Sätzen führe. Nach Raffée beschreibt er dann drei verschiedene Bedeutungsmöglichkeiten:

- Wissenschaft als Tätigkeit als die systematische Gewinnung von Erkenntnis, um „unseren“ Vorrat an Wissen zu vergrößern. Das kann geschehen durch beschreiben (Deskription), erklären (Explikation), vorhersagen und gestalten, gegebenenfalls auch durch Werturteile abgeben, Kritik üben oder gar Utopien entwickeln. Wichtig ist bei allen Formen der Begriff systematisch. Außerdem müssen reale Tatbestände so untersucht werden, dass sie von anderen jederzeit nachvollziehbar und damit überprüfbar und kritisierbar werden. Die Ergebnisse sollten außerdem natürlich „wahr“ sein. Dies habe man zu prüfen, indem man seine Erkenntnisse mit der Realität konfrontiert.

- Wissenschaft als Institution meint das System der Menschen und Objekte, das Erkenntnisse gewinnt. Als Beispiele werden Hochschulen und Forschungsinstitute genannt.

- Wissenschaft als Ergebnis der Tätigkeit als Gesamtheit der Erkenntnisse über einen Gegenstandsbereich, die in einem Begründungszusammenhang stehen.

Hier stellten sich mir dann einige Fragen. Wenn Erkenntnisse stets mit der Realität konfrontiert werden müssen, ist nach dieser Definition Empirie dann nicht zwingender Bestandteil jeder wissenschaftlichen Tätigkeit? Oder hängt das möglicherweise damit zusammen, wie man Realität definiert? In unserer wirklichen Welt gibt es zum Beispiel keine Mathematik – man kann sie zwar auf reale Sachverhalte anwenden, notwendig ist das aber nicht. Könnte man hier sagen, die Mathematik ruht auf einem Axiomensystem und streng daraus abgeleiteten Regeln, die eine Realität (im Unterschied zu die Realität) abbilden? Bleibt bis hierher offen.

Eine weitere Frage dreht sich um den Inhalt von Wissenschaft, die für mich bisher daraus bestand, einerseits neue Erkenntnisse zu erforschen und diese andererseits auch zu lehren – als Einheit. Das mag also eine zu korrigierende Mindermeinung sein. Mal sehen, wie das andere sehen.

Etwas irritiert war ich außerdem noch von institutionalen Begriff nach Kornmeier beziehungsweise Raffée. Wenn man unter Wissenschaft tatsächlich nur den Forschungsbereich versteht, ohne Lehre, gerade dann dürften sich einzelne, die keiner Hochschule oder Forschungseinrichtung angehören, schließlich gar nicht Wissenschaftler nennen. Vielleicht führen aber an dieser Stelle auch bloß die genannten Beispiele auf die falsche Fährte.

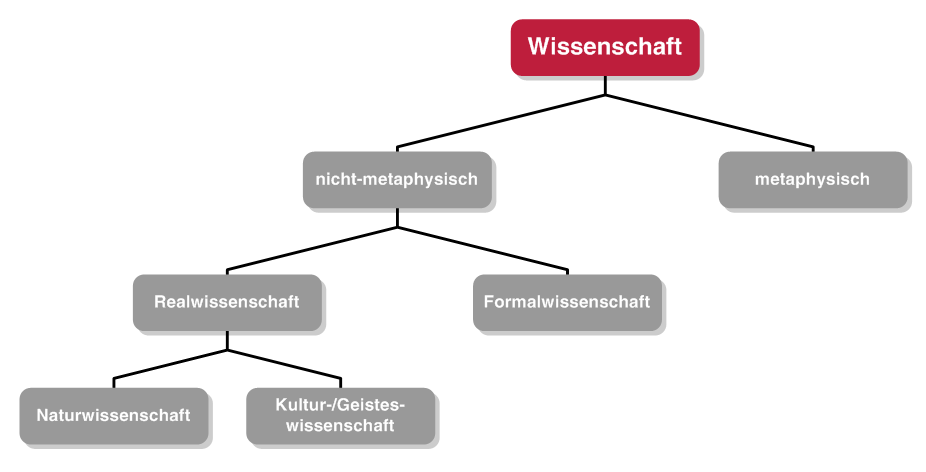

Kornmeier präsentiert weiterhin eine Gliederungsmöglichkeit von Wissenschaft, die er ebenfalls von Raffée übernommen hat und in folgender Abbildung ersichtlich wird.

Wissenschaftsdisziplinen sind demnach entweder metaphysisch (wie Theologie oder Teile der Philosophie) oder nicht-metaphysisch. Letztere lassen sich wiederum in Formalwissenschaften (wie Logik, Mathematik und auch die Wissenschaftstheorie) und solche untergliedern, die sich mit realen Phänomenen beschäftigen und daher auch Realwissenschaften genannt werden. Dazu zählen Naturwissenschaften (wie Biologie oder Physik) und Kultur-/Geisteswissenschaften, wobei letztere vom Menschen Geschaffenes oder Gepflegtes untersuchen (Soziologie, Psychologie, Betriebswirtschaftslehre, und so weiter).

Wo ich oben nach der Definition einer wissenschaftlichen Tätigkeit schon Probleme mit der Mathematik hatte, verstärkt sich meine Skepsis nun bei den metaphysischen Disziplinen. Zum Einen befassen sie sich mit etwas außerhalb unseres Wahrnehmungsbereiches, lassen sich also in keinster Weise prüfen. Zum anderen wurde Wissenschaft von Glaube abgegrenzt, welcher bei Religionen ja essenziell ist. Wenn solche metaphysischen Disziplinen also der Wissenschaft zugerechnet werden, müsste man sie dann nicht den Kultur-/Geisteswissenschaften zuordnen? Schließlich setzen sie sich mit etwas vom Menschen Geschaffenen auseinander, beispielsweise heiligen Schriften. Sicher, man würde dann hier vermutlich das Argument erhalten, die Worte seien ja göttlichen Ursprungs – aber exakt dann landet man beim Glaube, da weder Beweis noch Widerlegung möglich sind.

Im Weiteren werden vier wesentliche erkenntnistheoretische Positionen beschrieben, die sich teilweise gegenüberstehen:

- (Naiver) Realismus: Es gibt eine von den Menschen unabhängige Realität, die man durch Wahrnehmung und Denken vollständig (oder zumindest in wesentlichen Teilen) erkennen kann. Die objektive Realität bezeichnet dabei die materielle Welt außerhalb des menschlichen Bewusstseins. Die subjektive Realität ist die rekonstruierte materielle Welt innerhalb des Subjekts Mensch. Abschließend bezeichnet die sprachliche Realität die Wiedergabe von Teilen der subjektiven Realität. Für die Empirie bedeute dies beispielsweise die Annahme, die Antworten aus Befragungen würden interpretiert als die Manifestation der „wahren“ Einstellungen, Absichten oder Verhaltensweisen der Befragten.

- (Radikaler) Konstruktivismus: Es gibt keine von den Menschen unabhängige Realität, sondern sie ist stets abhängig vom Betrachter. Jeder konstruiert auf Grundlage seines Wissens mithilfe der Sinneswahrnehmung sein eigenes Bild, eine subjektive Interpretation. Dies liegt daran, dass im Gehirn ein Verarbeitungsengpass im Hinblick auf die einströmenden Informationen besteht und somit stets nur ein Teil des Beobachteten tatsächlich wahrgenommen wird. Es findet eine Komplexitätsreduktion statt, um entscheidungsfähig zu bleiben – so kann jedoch kein vollständig rationales Verhalten gesichert werden, sondern nur ein begrenzt rationales bzw. subjektiv rationales. Empirie lieferte dann keine objektive Erkenntnis, sondern lediglich subjektive Konstrukte, die vom eigenen Wesen abhängig sind. In letzter Konsequenz wären dann gar keine wissenschaftlichen Erkenntnisse möglich, weil die Wirklichkeit nicht direkt wahrnehmbar wäre.

- Empirismus: Die sinnliche Wahrnehmung (Erfahrung) ist die wichtigste Quelle menschlicher Erkenntnis. Eine Theorie ist die Zusammenfassung der durch möglichst zuverlässige Beobachtung gemachten Erfahrung, vom Besonderen auf das Allgemeine (Induktion). Problematisch ist hier, dass aus einer endlichen Menge an Beobachtungen kein allgemeingültiges Gesetz abgeleitet werden kann. Wichtige Weiterentwicklungen des Realismus sind der Positivismus und der Neopositivismus. Ersterer akzeptiert die Bedeutung von Empfinden und Bewusstsein, letzterer handelt von sogenannten Elementarsätzen.

- (Klassischer) Rationalismus: Form und Inhalt aller Erkenntnis gründen nicht auf sinnlicher Erfahrung, sondern auf Verstand und Vernunft. Einer Beobachtung muss immer eine Theorie vorausgehen, neue Erkenntnisse werden immer aus vorherigen abgeleitet, vom Allgemeinen zum Besonderen (Deduktion), unabhängig von Beobachtungen in der Realität.

Klassischer Rationalismus und klassischer Empirismus unterscheiden sich zwar in der Art Erkenntnisgewinnung (Vernunft/Deduktion vs. Beobachtung/Induktion), suchen aber beide nach sicheren Fundamenten des Wissens. Beide sind in Reinform wohl nicht möglich.

Der kritische Rationalismus kombiniert und erweitert den klassischen Rationalismus und den Neopositivismus. Menschen sind grundsätzlich fehlbar (Fallibilismus), daher sind Ergebnisse nicht unumstößlich. „Alles Wissen ist Vermutungswissen“ nach Popper. Man soll nach Hypothesen suchen, die falsifizierbar sind (und durch Überprüfung an der Realität scheitern können) und einer logischen Prüfung auf Widerspruchsfreiheit standhalten. Lässt sich eine Theorie nicht widerlegen, gilt sie als vorläufig richtig.

Vorgehensweise: Für ein in der Realität beobachtetes Problem formuliert man einen Lösungsvorschlag in Form von Hypothesen. Durch empirische Tests werden dann Hypothesen falsifiziert und damit eliminiert oder vorläufig bestätigt und wieder durch weitere Hypothesen ergänzt. Nach und nach schälen sich „Gesetzesaussagen“ heraus, die sich in der Realität bewährt haben.

Für eine Einführung ist der knappe Umfang sicher angemessen, aber leider liefert Kornmeier nicht einmal stichwortartig weitere Strömungen, die es sicher gibt. Auch nennt er außer Popper und Lorenzen keine Hauptvertreter, bei denen man sich zu den einzelnen Erkenntnistheorien weiter „aus erster Hand“ schlau machen könnte, aber da habe ich ja auf meiner Route schon ein paar Stationen angegeben.

Speziell die Ausführungen zum kritischen Rationalismus scheinen darauf hinzudeuten, dass sich in der Wissenschaft offenbar Theorie und Empirie zwingend bedingen. Hier stellt sich mir die Frage, ob nach einhelliger Ansicht beides in Personalunion geschehen muss oder innerhalb der Definition von Wissenschaft eine Art Arbeitsteilung stattfinden kann. Es gibt schließlich auch Forscher, die ausschließlich konzeptionell arbeiten und sich nicht mit Empirie beschäftigen.

Das Buch behandelt folgend Aussagen, Definitionen, Hypothesen, Modellen und Theorien. Da dieser Blogbeitrag schon recht lang geworden ist, dazu morgen mehr.