Nachdem ich mich gestern schon ein bisschen dem Thema „Qualifizierung für die Hochschullehre“ gewidmet habe, gebe ich heute ein paar weitere Einblicke. Wahrscheinlich bringt mich meine Offenheit an den Rand eines Dienstvergehens, aber werfen wir trotzdem mal einen Blick auf deskriptive Statistik zur Basisqualifizierung von teach4TU.

Zielgruppe sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TU Braunschweig, die bei uns kostenlos ein „Einstiegsprogramm“ für die Lehre besuchen können. Es läuft über zwei Semester und umfasst verschiedene Formate, von Workshops über Lehrbesuche inklusive Beratung/Coaching bis hin zu kollegialen Beratungen. Jedes Semester startet ein weiterer Durchgang mit einer oder mehrerer Gruppen zu je maximal 14 Personen.

In zwei Wochen starten wir den inzwischen sechsten Durchgang. Über die gut zweieinhalb Jahre, die unser Angebot besteht, haben sich damit bis heute 140 Personen daran teilgenommen bzw. mit der demnächst startenden Gruppe angemeldet. Könnte man zu den insgesamt etwa 1.900 wissenschaftlichen Mitarbeitern der TU Braunschweig ins Verhältnis setzen, aber das wäre eine Milchmädchenrechnung: Es gibt ja Zu- und Abgänge.

Dummerweise ist die Verweildauer wissenschaftlicher MitarbeiterInnen an einer Uni in der Regel begrenzt auf die Zeit der Promotion, im Schnitt so drei bis fünf Jahre. Danach ziehen viele weiter. Es ist daher eigentlich mit Blick auf so etwas wie Nachhaltigkeit™ noch verfrüht zu schauen, wie viele Personen aus der Anfangszeit der Basisqualifizierung noch an der TU Braunschweig beschäftigt sind (oder überhaupt an einer Hochschule). Schauen wir aber trotzdem mal. Von den 95 Personen, die in unseren ersten drei Durchgängen dabei waren, sind mit Sicherheit mindestens 14 Personen nicht mehr hier. Immerhin noch gut 84 %, aber halt keinesfalls aussagekräftig.

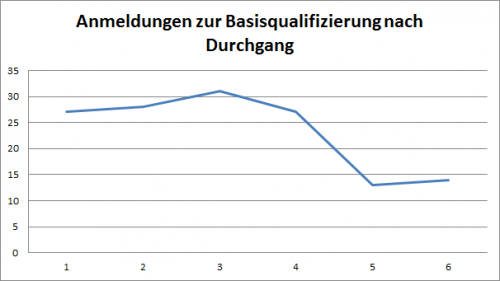

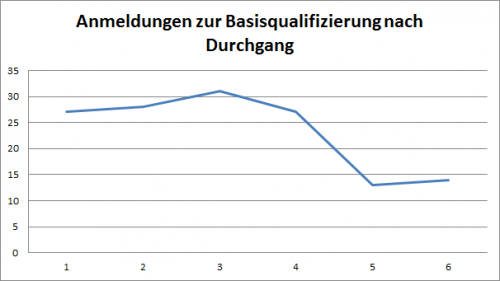

Anmeldungen zur Basisqualifizierung (Stand 09. Februar 2015)

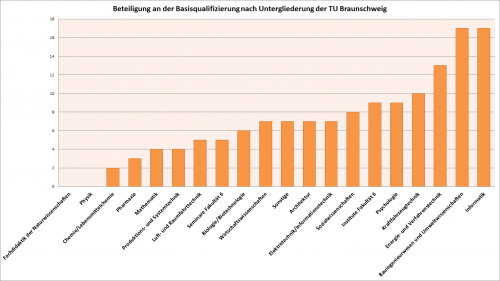

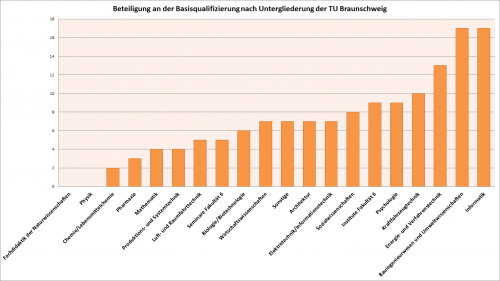

Ganz interessant ist es auch, das mal nach Fakultäten oder Departments bzw. gleichwertigen Untergliederungen aufzuschlüsseln — auch wenn ich leider keine Zahlen zu den dort jeweils insgesamt angestellten wissenschaftlichen MitarbeiterInnen habe. Wenig überraschend stellt Fakultät 4 mit 23 % einen Löwenanteil. Der Maschinenbau ist schließlich das Aushängeschild der TU Braunschweig mit entsprechend hohem Stellenanteil. Ein Blick ins Detail auf die weiteren Untergliederungen offenbart aber, dass sich Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften und Informatik mit jeweils 12 % die Spitzenposition teilen. Ein offensichtliches Muster geteilt nach MINT- und Nicht-MINT-Fächern ist aber nicht zu erkennen, oder seht ihr eines in der Abbildung? Aaah, und zum Verständnis: Hinter den sieben Personen, die unter Sonstiges gelistet sind, verbergen sich beispielsweise Einrichtungen, die nicht den Fakultäten zugeordnet sind wie die Unibibliothek oder das Sprachenzentrum.

Hmm, was fällt noch auf? Mit 49 % Frauenanteil liegen wir deutlich über dem Wert, den wissenschaftliche Mitarbeiterinnen an der TU ausmachen (31 %). Ist aber nicht verwunderlich, da wir das Verhältnis bei uns nach Möglichkeit über die Anmeldungen steuern, um etwa 50:50 hinzubekommen.

Anmeldungen nach Durchgang (Stand 09. Februar 2015)

Gehen wir zum Schluss zum Anfang zurück: 140 TeilnehmerInnen (einschließlich der demnächst startenden), auch wenn die Zahl der Anmeldungen pro Durchgang zurückgegangen ist. Das sind diejenigen, die diese immerhin 100 Stunden Weiterbildung verteilt auf zwei Semester wahrnehmen. Das sind diejenigen, die sich trotz der Forschungsdominanz an Unis und der hohen gefühlten Belastung durch dissertationsfremde Aufgaben [1, S. 45] freiwillig intensiver mit ihrer Lehre auseinandersetzen. Na gut, ich weiß auch von mindestens einer Person, die das alles „schwachsinnig“ fand und bloß eine Bescheinigung für den Lebenslauf haben wollte :-( Das sind diejenigen, die sich teils mit Vorgesetzten auseinandersetzen, die davon gar nichts halten — bis hin zu einem Fall, bei dem ein Professor seinen MitarbeiterInnen die Teilnahme verbietet. Von daher: Hut ab für euch!!!

[1] Grühn, Dieter; Hecht, Heidemarie; Rubelt, Jürge; Schmidt, Boris (2009): Der wissenschaftliche „Mittelbau“ an deutschen Hochschulen. Zwischen Karriereaussichten und Abbruchtendenzen, Berlin: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft.